當阿波羅 17 號宇航員於 1972 年從月球返回時,他們不可能知道他們將成為 50 多年來最後一次深入外太空旅行的人類。但自那以後,即使是喬治·W·布什、巴拉克·奧巴馬、唐納德·特朗普和喬·拜登總統都計劃了登月任務,但仍沒有宇航員冒險進入地球軌道以外。最終,NASA 正準備在定於 2025 年秋季發射的阿耳忒彌斯 2 號飛行任務中將人員送回月球。為什麼如此困難?

這項新任務類似於 1968 年的阿波羅 8 號飛行任務,當時三個人繞月飛行但未著陸,然後返回地球。阿耳忒彌斯 2 號將派遣四名宇航員進行為期 10 天的繞月旅行,這是 NASA 新型太空發射系統 (SLS) 火箭和獵戶座太空艙的首次載人測試。儘管美國有幾十年的時間來改進此類旅程,但即將到來的這次旅行與其 20 世紀中葉的“表親”相似,都將絕非易事。

約翰·F·肯尼迪總統在 1962 年一次著名的演講中,為了激勵對阿波羅計劃的支援,選擇了做“不是因為它們容易,而是因為它們困難”的事情。當時是這樣,現在仍然如此——事實上,到達月球可能比幾十年前更加困難。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續刊登關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

NASA 的阿耳忒彌斯計劃一直受到長期延誤、成本超支和意外問題的困擾。它與許多地面專案有共同之處,例如地鐵升級和高速公路建設,這些專案似乎也比(可疑的)美好舊時代花費的時間更長,而且往往成本更高。現在建造偉大的事物真的更難了嗎?當涉及到月球時,為什麼重現美國半個多世紀前完成的壯舉需要這麼長時間?

阿耳忒彌斯的下一步本質上是阿波羅 8 號的重演,但該計劃的宏偉目標超越了月球。“最終,我們既定的目標是火星,”阿耳忒彌斯 2 號任務經理馬修·拉姆齊說。“到達火星並在火星上生活非常困難,因此我們將其分成小塊。”

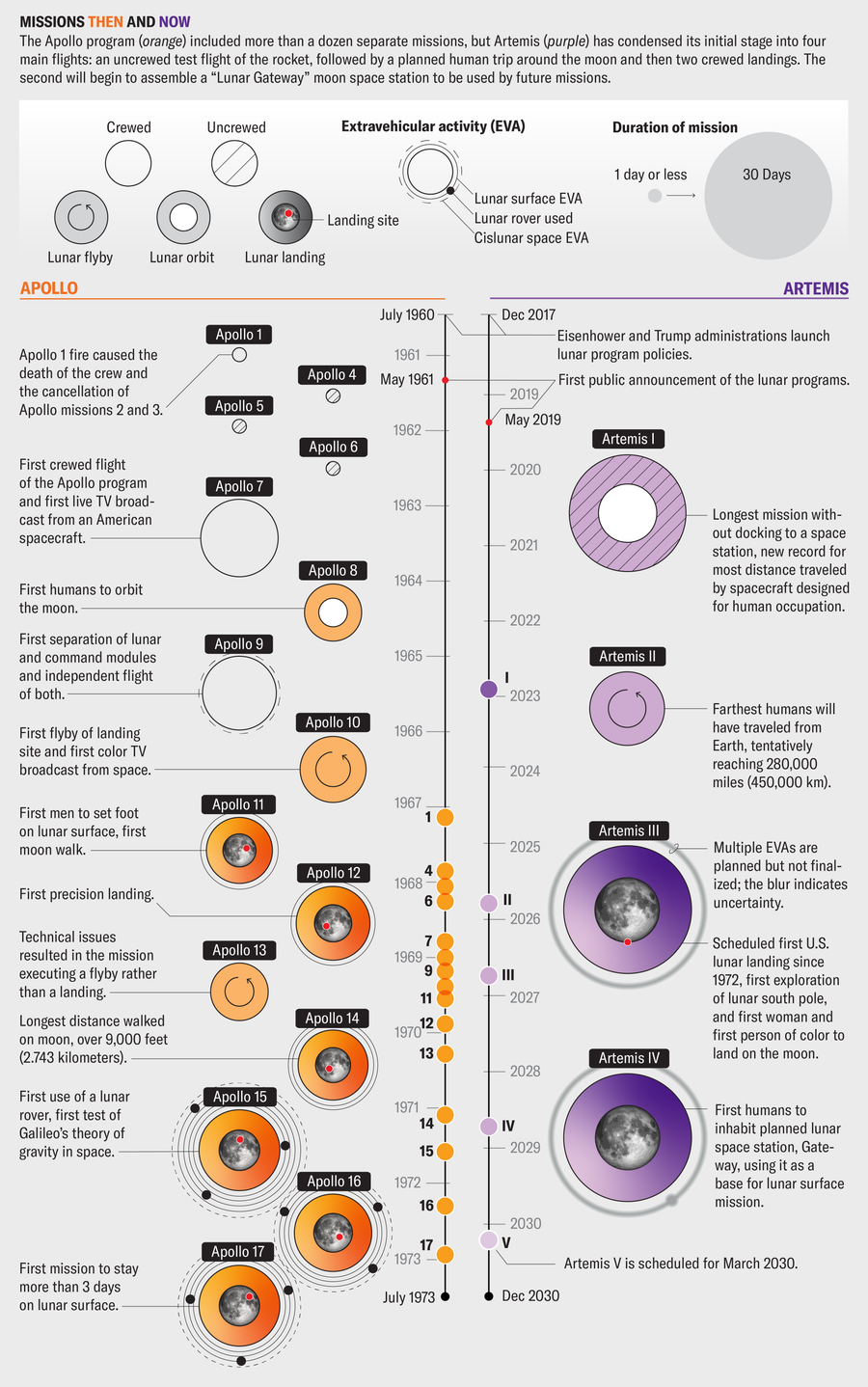

該計劃的首次任務阿耳忒彌斯 1 號於 2022 年將一艘無人航天器送入環月軌道並返回。在阿耳忒彌斯 2 號之後,第三次到第六次任務將把人員送上我們的天然衛星,然後建立月球門戶空間站的各個部分,這是一個繞月球執行的空間站。後續任務還將側重於在月球表面建立可居住的營地。

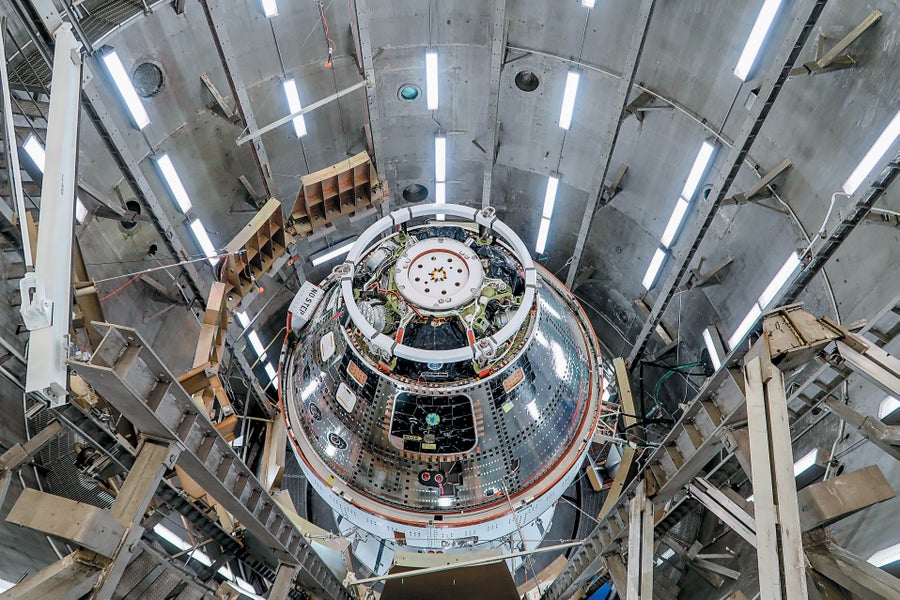

即將到來的阿耳忒彌斯 2 號任務的獵戶座太空艙正在佛羅里達州肯尼迪航天中心進行測試。

David Wellendorf/NASA

阿耳忒彌斯計劃剛起步,就已經經歷了長期延誤,而且該計劃面臨著重大問題,NASA 監察長辦公室最近的一次審計報告中對此進行了闡述。首先,到 2025 年,它將耗資 930 億美元,比預期多出數十億美元。其次,根據審計報告,阿耳忒彌斯 1 號的探險揭示了“在將宇航員送上阿耳忒彌斯 2 號任務之前需要解決的關鍵問題”。例如,獵戶座太空艙的隔熱罩的損壞方式與工程師預測的不同,原因他們尚不清楚。航天器上的螺栓面臨“意外的熔化和腐蝕”。電力系統也出現了異常,這可能會使未來的宇航員失去足夠的能源和冗餘,甚至可能失去推進力或加壓能力。

報告稱,這些“異常”(太空型別人員對重大問題的術語)“對宇航員的安全構成重大風險”。而且,它們是在其他硬體、資料和通訊挑戰之上出現的。此外,監察長髮現,最初的發射對系統造成了意外損壞,導致維修費用超過 2600 萬美元,遠遠高於團隊的預算。對於一項不會取得許多我們早在 20 世紀 60 年代就已取得的成就的任務來說,這有很多障礙,而且花費了很多錢。

考慮到我們以前做過這件事,今天的登月任務如此具有挑戰性可能看起來很奇怪。但喬治·華盛頓大學空間政策研究所所長斯科特·佩斯說,情況並非如此。“世界環境非常不同,”他說。美國不再處於太空競賽中——一場為了保持領先於共產主義者併成為第一個在地球以外做事情的存在之戰。那時,冷戰動態在起作用,新獨立的國家正在決定遵循哪種治理體系——這一決定(理論上)可能受到一個民主國家探索太空能力的影響。當時的思路是,這種“軟實力”可以表明美國的方式是最好的方式,同時利用該國的導彈式火箭暗示強大的軍事統治地位。考慮到這些利害關係,美國政府願意在短時間內向阿波羅計劃投入鉅額資金。

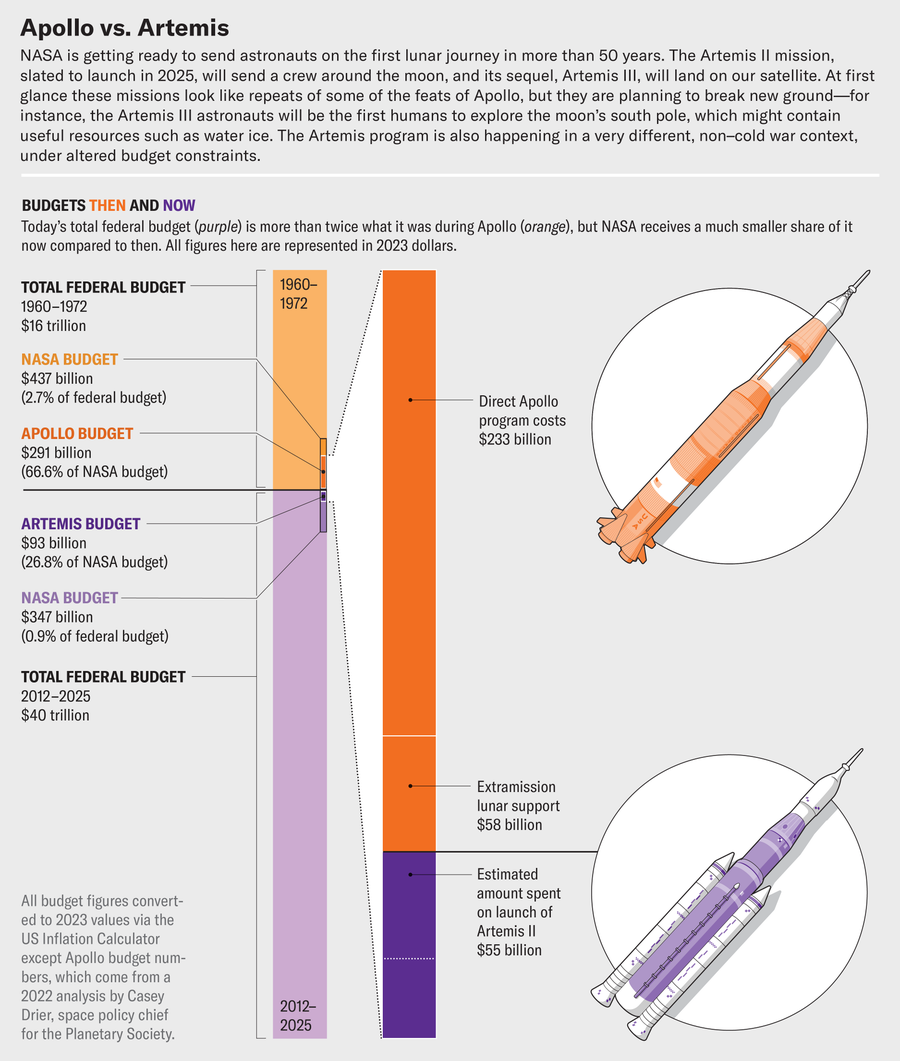

阿耳忒彌斯計劃很昂貴,但阿波羅計劃是天文數字:行星協會稱,該計劃的成本按今天的美元計算約為 2900 億美元,而阿耳忒彌斯計劃為 930 億美元。在那些年裡,NASA 經常獲得國家預算的 4%。今天,它很幸運能獲得約 1%,而且還有許多其他航天器、望遠鏡以及人類太空飛行以外的研究專案需要資助,這增加了負擔。

喬治·華盛頓大學榮譽退休教授、空間政策研究所創始人約翰·洛格斯登表示,預算減少是有道理的。“沒有理由像打仗一樣花錢,”他說。“實際上,目前沒有任何國家利益或政治利益為那種規模的動員提供基礎。”

贊恩·沃爾夫(資料視覺化),棕鳥設計(航天器插圖)

贊恩·沃爾夫

這些較為寬鬆的動態減少了可用現金的量,並將太空任務的規劃置於更加曲折的道路上。在 20 世紀 60 年代,肯尼迪宣佈該國將在十年內登月,而它做到了。在現代,一位總統制定的太空飛行計劃經常被另一位總統取消,只是後來以不同的形式復活。因此,通往月球(及更遠的地方)的軌跡曲折不定。

佩斯指出,世界秩序也發生了變化,太空任務現在往往是全球合作。“阿耳忒彌斯計劃是日本、加拿大、阿拉伯聯合大公國和歐洲航天局參與的合作專案。事實上,國際參與是該計劃重點的重要組成部分。“阿耳忒彌斯有科學目的——重返月球以及所有這些,”佩斯說。“但它也是一種塑造太空國際環境的方式。”這種塑造比 20 世紀 60 年代重要得多,當時人類對地球以上基礎設施的依賴程度較低。今天,從 GPS 功能到導彈預警再到銀行業務,軌道航天器使一切成為可能。透過與其他國家合作並建立行為規範,說服其他國家將太空視為一種寶貴的資源,有助於我們保持太空安全和那裡的參與者負責任。“規則是由出現的人制定的,”佩斯說。

這比贏得比賽的目標更模糊。“如果存在明確界定的動機,事情就會簡單得多,”洛格斯登說。但是,與包括一些正在為阿耳忒彌斯計劃製造硬體的國家在內的其他國家合作,比單獨行動需要更長的時間——就像小組專案可能比簡單地獨自熬夜更令人惱火一樣。根據 NASA 監察長的說法,該計劃的全球性也增加了成本,而且 NASA 沒有處理其所有加入的合作伙伴的總體戰略。

然而,在佩斯看來,這些因素都不是登月軌跡上的主要障礙。最大的挑戰是,即使美國已經去過月球,但我們最近沒有去過月球。“我們停止了,然後我們忘記了,”他說。他繼續說,僅僅因為你 50 年前跑過奧運會馬拉松,並不意味著你明天就能再次做到。

對於阿耳忒彌斯計劃而言,馬拉松還涉及新的、更復雜的技術。等式中火箭方面的基本原理變化不大:大型火箭本質上是將物體助推到太空的炸彈。而且許多參與者是相同的。波音公司參與了將阿波羅任務送上太空的土星五號火箭的研製。對於阿耳忒彌斯計劃,該公司設計並建造了 SLS 核心級,這是一個巨大的機械裝置,高 212 英尺,直徑近 28 英尺。該元件為發動機提供燃料,發動機將 SLS 從地面抬起,並使其以正確的方式飛行——這要歸功於波音公司建立的航空電子系統,該系統也安裝在機上。該公司目前正受到飛機質量控制問題以及一艘使兩名宇航員滯留在國際空間站的故障航天器引發的爭議的困擾,該公司還負責後續阿耳忒彌斯任務的火箭級。

波音公司在土星五號上的早期工作與其現代“表親”之間存在一些重大差異。這一次,他們使用計算機控制的機械加工以及不熔化和扭曲金屬的基於摩擦的焊接技術建造了火箭級。該公司還使用計算機來分析火箭級的狀態,並即時監控它們的行為——阿波羅計劃缺乏這種視角。

與此同時,諾斯羅普·格魯曼公司負責火箭助推器,這些助推器捆綁在核心級的兩側。這些助推器在發射時為 SLS 提供了超過 75% 的動力。助推器的許多工程設計都源於太空梭計劃,在某些情況下,它們的硬體部件實際上曾在太空梭任務中飛行過。這些助推器像導彈一樣,使用固體火箭燃料而不是液體燃料。“你希望儘快遠離地球的引力井並脫離大氣層最稠密的部分,那裡的阻力很高,”SLS 助推器副工程師馬克·託拜厄斯說。“這就是固體推進真正發揮作用的地方。它是原始馬力。”

但是,使用以前太空計劃的硬體的計劃有點拼湊而成。例如,太空發射系統最初是為星座計劃設計的,星座計劃是喬治·W·布什政府制定的一項戰略,旨在完成國際空間站的建設並重建人類在月球上的存在。國會授權火箭重新使用當時已廢棄的太空梭計劃的技術。但是,奧巴馬在 2010 年取消了星座計劃,特朗普在 2017 年任命了阿耳忒彌斯計劃,目標是最終將人員送回月球,併為探索火星鋪平道路。新計劃再次要求 NASA 使用為星座計劃開發的一些技術,而這又需要重新利用舊的太空梭技術。這些授權是由代表太空梭部件製造中心所在地區的國會議員推動的。但是,事實證明,這些技術的沿用和轉換非常困難。根據 NASA 監察長的一份報告,將火箭部件帶入現代時代——例如,更換石棉部件——併為新的火箭系統進行改造的成本遠高於預期。

航空航天公司 Aerojet Rocketdyne 製造發動機,與火箭助推器一樣,使舊的航天飛機發動機為阿耳忒彌斯計劃工作既困難又昂貴。SLS 是一種比太空梭高得多的火箭。拉伸的尺寸要求改變發動機以應對以更高壓力流入的氧氣。發動機也比它們在太空梭上時更靠近助推器。“這是一個極端的加熱環境,”發動機專案主管邁克·勞爾說,因此需要極端的隔熱。

與在太空梭上軌道執行時相比,阿耳忒彌斯計劃的發動機在前往月球(以及後來的火星)時也將經歷更強的輻射環境。為了應對這種變化,需要調整每個發動機上的計算機,勞爾稱之為發動機的“大腦”。這些大腦也需要現代化,因為計算機與 20 世紀 90 年代(你可能已經注意到)大不相同。新的和改進的大腦可以監控發動機——包括在即將發生的災難期間。“可以採取措施來糾正或挽救任務,在最壞的情況下,可以在發動機爆炸前將其關閉,”勞爾說。在阿波羅計劃期間,工程師們無法足夠快地瞭解問題以解決它們。他說,今天,即使宇航員基本上是乘坐炸彈,“這枚炸彈也受到了非常密切的監視。”

“阿耳忒彌斯有科學目的。但它也是一種塑造太空國際環境的方式。”

——斯科特·佩斯 喬治·華盛頓大學

然而,改造具有挑戰性,並且需要尋找新的供應商,因為許多曾在太空梭上工作過的人不再製造相關部件。最終的重點是:有時設計和建造你想要的房子比翻新一棟廚房旁邊有浴室且櫥櫃高度尷尬的待修房屋更容易。

說到乘坐炸彈,NASA 對待人類的態度比 20 世紀 60 年代更溫和,當時 NASA 招募戰鬥機飛行員並將他們送入太空。這在洛克希德·馬丁公司建造的獵戶座的設計中顯而易見。

獵戶座機械系統主管布萊恩·布朗和他的團隊計算了這些系統將承受何種嚴酷的考驗,並將它們設計為能夠承受超出任何人預期數倍的考驗,無論是高溫還是強烈的加速度。在他們改進航天器的過程中,工程師們繼續對獵戶座的材料以及太空艙將承受的應力進行詳細的模擬,以一種 20 世紀 60 年代的計算尺無法處理的精細方式深入瞭解潛在的弱點。他們還對焊縫和構成隔熱罩的模組進行 X 射線檢查,隔熱罩可防止太空艙在劃過大氣層返回時燃燒殆盡。該團隊將獲得比過去更多關於航天器在飛行中的表現的資料——就像火箭承包商所做的那樣——以及更好的通訊能力。

布朗說,“我們比阿波羅計劃期間的工程師‘理解得更多’。”然而,意外情況還是會出現,就像獵戶座退化的隔熱罩一樣,儘管進行了所有精密的計算機模擬,但在首次重返大氣層後還是缺少了幾塊。即使有了今天的計算能力,也無法保證完美的結果。阿波羅計劃顯然在沒有這種分析的情況下成功了。但是,一旦有了這種預測能力,工程師幾乎有義務使用它們來精確地瞭解他們將讓宇航員承受什麼。

工程師在肯尼迪航天中心連線獵戶座航天器的兩個部分,即乘員艙和服務艙。

Amanda Stevenson/NASA

約翰·霍普金斯大學生物倫理學家傑弗裡·卡恩說,自太空競賽以來,社會對風險的態度發生了變化。他曾擔任負責獨立分析國家科學院宇航員生命倫理的小組委員會成員——包括哪些危險值得冒險。在 20 世紀 60 年代,這種成本效益等式產生了不同的計算結果。贏得與共產主義者的太空競賽的潛在巨大回報普遍被認為值得冒更大的風險。今天,任務的動機更加模糊,風險更低,隨之而來的回報不足以證明承擔如此大的風險是合理的。

當時,當太空還是一個新興領域時,當權者也對我們現在知道存在的一些風險一無所知。宇航員來自舊有的“英雄”模式。“宇航員騎摩托車和開快車,”卡恩說,此外還是試飛員。今天,更多種類的人出於更多原因進入太空。“宇航員不是什麼特殊的物種,”佩斯說。也許,那時,我們更像重視我們自己的生命一樣重視他們的生命。

如果真的出了問題,對這種假設事故的反應可能會比 1967 年阿波羅 1 號火災中三名宇航員喪生時更加強烈。在那次悲劇之後,幾乎沒有人呼籲取消甚至大幅延遲。現在,洛格斯登說,阿耳忒彌斯計劃可能沒有足夠的政治支援來度過一次致命事故。因此,阿耳忒彌斯 2 號和後續任務都必須儘可能安全,才能繼續存在下去。

重返月球並不是唯一一個受到延誤和預算超支困擾的現代挑戰。許多大規模的努力隨著時間的推移變得更加困難和昂貴。例如,紐約市地鐵系統最初在四年多一點的時間內建成,有 28 個車站;該市一條只有三個車站的新地鐵線路於 2017 年竣工,耗時 17 年。科學家在 20 世紀 40 年代從零開始在三年內開發出核武器,成本約為按今天的貨幣計算為 350 億美元;目前的核武器現代化計劃將至少耗時 30 年,耗資超過 1.5 萬億美元。在二戰結束時,美國每月可以生產一艘航空母艦;最近的一艘航空母艦花了十多年時間。

高速公路延誤和鉅額支出是喬治·華盛頓大學特拉亨伯格公共政策與公共管理學院教授莉亞·布魯克斯的專長。她的研究發現,徵求公民對專案的意見——這是當今許多大型政府企業的必要條件——是道路問題的一個重要原因。這種意見通常是專案開始前所需的環境審查的一部分。正如布魯克斯所說,考慮到“公民的聲音”可能會導致更昂貴的路線,這些路線對環境的負面影響較小,或者對公民生活的干擾較小,但也可能需要額外的緩解基礎設施,例如隔音屏障。在過去,當局不必徵求每個人的意見(或非常關心環境)。以田納西河管理局為例,布魯克斯說,該機構成立於 20 世紀 30 年代,旨在修建水壩以減少洪水併發電。“他們不諮詢任何人,”她說。“他們只是建造它。”肯尼迪選擇登月也不是因為他詢問了所有人的想法。

太空發射系統火箭的核心級於 2024 年 7 月從 NASA 的新奧爾良組裝廠運往肯尼迪航天中心。它將在那裡為阿耳忒彌斯 2 號任務做好準備。

Ben Smegelsky/NASA

布魯克斯的發現可能適用於任何涉及環境影響報告書的專案——該檔案列出了對自然環境的影響,並要求公開徵求公眾意見。之前的星座計劃就有一份這樣的檔案;它已為 NASA 的“太空梭後載人航天計劃”重新批准。

不過,在布魯克斯看來,過去和現在最大的區別可能在於我們現在建造的東西更好,這既昂貴又耗時。例如,家用電器可能並非如此,但高速公路隔音屏障,或許還有宇宙飛船,確實如此。對於阿耳忒彌斯計劃而言,擁有更強大的火箭系統,詢問人們的想法,確保人們更安全以及與全球合作伙伴合作,可能對這個世界更好——即使它們不會導致太空中的權宜之計。缺乏權宜之計甚至可能是一件好事。洛格斯登說,今天,你聽不到很多人反對阿耳忒彌斯計劃。相比之下,阿波羅計劃實際上並不受公眾歡迎。太空歷史學家羅傑·勞紐斯的研究表明,1961 年,反對政府資助載人登月旅行的人多於贊成的人。1965 年,大多數人反對此類旅行,到 1967 年,“贊成”和“反對”之間的差距已擴大到近 20 個百分點。

深入太空的新方式最終會產生一個更安全、更好理解的系統,該系統可能會獲得國內外更多公眾的認可。此外,一直以來,我們選擇這樣做是因為它很困難——所以,如果它更困難又如何呢?有什麼可著急的?這不是比賽。